最新の要約

ユーザーファースト 穐田誉輝とくふうカンパニー

野地秩嘉

柳井正氏は、良質なカジュアルウェアを安価で提供すべく、ユニクロブランドを築いた。

孫正義氏は、情報革命によって人々がよ...

/summary/3790

プレイリスト

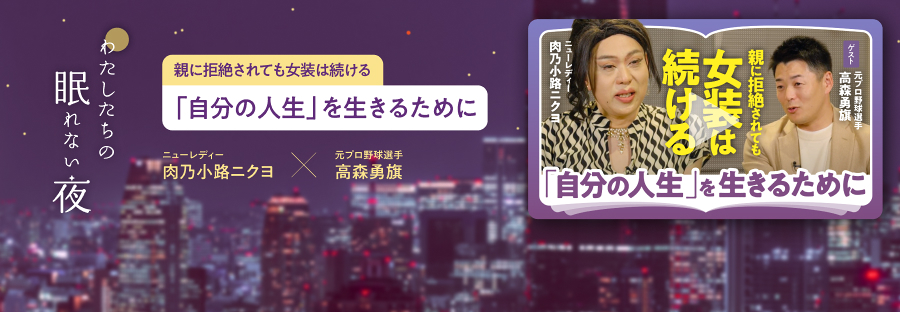

flierチャンネル

イチオシの本

インタビュー

スペシャルコラム

お知らせ

2024.02.15

2/15(木)放送の日本テレビ「ZIP!」でflierが紹介されました!

2024.02.13

2024.02.13

2/13(火)放送のTBS「ひるおび」でflierが紹介されました!