メンデルからダーウィンへ

無視されたアリストテレス

はじめに「遺伝」の考え方を定義したのはアリストテレスだった。彼は「遺伝の伝達とは、本質的には情報の伝達であり、伝達された情報が物質になる」という説を提唱した。

だがその後は長らく、「精子の中にすでに小さな人間が入っている」という考えが主流となる。これを「前成説」という。前成説は(1)アダムの原罪により人間が苦しむという中世キリスト教徒の人間観に沿っている点、(2)人間を発生させる暗号情報の解読を考えなくてよいという点で、当時の人たちにとって魅力的に映った。

メンデルの遺伝の法則

19世紀半ば、修道士であり庭師だったグレゴール・ヨハン・メンデルはエンドウマメを対象に、28000の苗木と4万の花、40万近くの種子の形質を調べあげ、遺伝を説明するモデルを発見した。交雑種の形質は、一方の親の形質と同じになるが、雑種同士をかけ合わせた第二代になると、雑種第一代で消えていた形質があらわれる。こうした現象は、親から子へと受け渡される「個別の情報の粒子」がないと説明できない。

10年近くにわたる研究成果をまとめたメンデルの論文は、遺伝の本質を発見した歴史的なものだった。だが1866年から1900年にかけて、メンデルの歴史的発見は科学文献の世界に埋もれてしまう。

ダーウィンの進化論

遺伝に関する考えを決定的に変えたのが、1859年に発刊されたチャールズ・ダーウィンの『種の起源』だ。その骨格は以下のようなものである。「親とは違う変異体が生まれると、新しい環境によりうまく適応できる変異体が自然選択され、生き残る。生き残った動物同士が繁殖して自らの仲間を増やし、進化が起きる」。

もしこのダーウィンの説が正しければ、「ヒトはサルが変化したもの」になり、神がヒトを造ったとされる神学的な思考とは反することになる。案の定『種の起源』が発刊されると、熱狂的にダーウィンを支持する書評が集まった一方で、批判的な人々から多くの反論が寄せられた。そうした反論に答える遺伝のメカニズムは、すでにメンデルの論文に記載されていたが、ダーウィンがメンデルの論文を読んだという記録は残っていない。

「遺伝学」の誕生

メンデルのブルドッグ

1900年にメンデルを「再発見」した一人が、イギリスの生物学者ウィリアム・ベイトソンである。顔貌や気質から「メンデルのブルドッグ」と呼ばれた彼は、ドイツ、フランス、イタリア、アメリカをめぐり、メンデルの発見に焦点をあてて講演した。「遺伝学」という言葉の名づけ親もベイトソンである。遺伝学が社会や政治に与える影響の大きさに気づいていた彼は、次のように述べている。

「ひとつ確かなことがある。人類が遺伝に干渉しはじめるということだ。おそらくイギリスにおいてではなく、より過去と訣別する用意のできた、“国家的な効率”を渇望している国で……。だが、将来的な影響が未知数だからといって、実験が長いあいだ延期されたためしはない」。

「遺伝の世紀」を見越していたベイトソン

もし遺伝子が独立した情報の粒子だとしたら、そうした粒子を選択したり、純化したり、操作したりできるはずである。すると「望ましい」特性の遺伝子が選択され、反対に「望ましくない」特性の遺伝子は消されることになる。

「ある力が発見されたなら、人間はかならずそれを手に入れようとする」とベイトソンは陰鬱に綴(つづ)っている。「遺伝の科学はまもなく、とてつもない規模の力を人類に与えるだろう。そしてどこかの国では、それほど遠くはない未来のどこかの時点で、その力が国家の構成を操作するために使われることだろう。その国にとって、あるいは人類全体にとって、そうした操作が最終的に善となるか悪となるかはまたべつの問題である」。ベイトソンはその時点で、やがて訪れる遺伝の世紀を見越していたといえる。

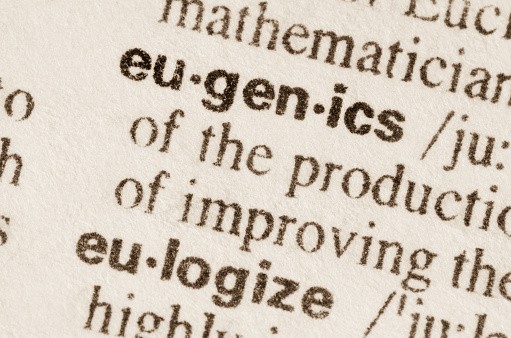

人類を改良する戦略「優生学」

ゴールトンの優生学

ダーウィンの死の1年後である1833年、彼のいとこのフランシス・ゴールトンは『人間の能力とその発達の探究』を出版し、そのなかで人類を改良する戦略について記した。

ゴールトンの考えは、自然選択のメカニズムをまねるというシンプルなものだ。生き残りと選択を通して、自然は動物の進化にすばらしい効果をおよぼしてきた。ならば人間が介入すれば、自然が無限に長い年月をかけて達成しようとしてきたことを、ほんの数十年で達成できるのではないか。ゴールトンはこの戦略を「優生学」と名づけた。

国家に遺伝的な脅威がもたらされることを恐れていたゴールトンは1904年、ロンドンで優生学について論じ、「新しい宗教のように、国家的意識に導入しなければならない」と主張し、この問題に晩年まで取り組んだ。

アメリカの優生プログラム

ゴールトンの死の1年後である1912年、ロンドンで開かれた第1回国際優生学会議において、熱心さで他を圧倒する2つの発表があった。アメリカの代表団による大規模な優生プログラムの発表と、「民族衛生」を支持するドイツ人たちの詳細な発表である。

アメリカでは当時、能力的に劣っていると判断された人々は、手術によって強制的に子どもをつくれない体にされた。この断種政策を推進する運動の影響で、たとえばキャリー・バックという女性は母親と同じく「魯鈍(ろどん)」の遺伝子を継いでいるとされ、裁判所の承認のもと、1927年に断種手術を受けたと記録されている。

メンデルの最初のエンドウマメ実験と、裁判所の承認によるキャリー・バックへの断種手術のあいだには、62年というわずかな時間の隔たりしかない。しかしこの短い期間に、遺伝子は植物学の実験における抽象概念から、社会を統制するための強力な道具へと変貌を遂げてしまった。

【必読ポイント!】生きるに値しない命

民族衛生

「民族衛生」という言葉は、ドイツの医師であり生物学者のアルフレート・プレッツが1895年につくったものだ。プレッツの同僚の遺伝学者ハインリヒ・ポルは、「全体をすくうために、縮退した細胞を生物が無慈悲に犠牲にしたり、病んだ器官を外科医が無慈悲に取り除いたりするのと同じように、血縁集団や国家などの組織は、病気の遺伝形質を持つ個人が有害な遺伝子を子孫へ広げないよう介入することに過度の不安を感じたり、ためらったりしてはならない」と述べている。

遺伝子学的な最終的解決

1933年にドイツ首相へ就任したアドルフ・ヒトラーも、欠陥のある遺伝子が国をゆっくりと汚染し、強く健康な国の復活を妨害していると考えた。ナチスが権力を握ると、ヒトラーはすぐに行動を起こし、「遺伝性疾患子孫防止法」(断種法)を制定。そこには「遺伝性疾患を患っている者には誰であれ、外科手術による断種を施してよい」ことが定められており、加えて「たとえ本人が拒否しても、断種手術をおこなわなければならない……他の方法では不十分な場合には、直接的な力を行使してもよい」とも記されていた。

やがて「遺伝的浄化」は、障害者の安楽死プログラムへと発展し、ナチスは犠牲者たちを「生きるに値しない命」と婉曲的に呼ぶようになった。このフレーズは優生学の論理がエスカレートしたことを示している。未来の国家を浄化するには、遺伝的な障害者を断種するだけでは不十分であり、現在の国家を浄化するためには、そうした者たちを皆殺しにしなければならない。それこそが遺伝学的な最終的解決になるのだ、と。

ナチスのホロコーストと優生学

「遺伝的に病んでいる人々」を浄化するナチスのプログラムは、最終的にホロコーストへと行き着き、600万人のユダヤ人をはじめとする多くの人々が、収容所やガス室で虐殺された。このときナチスは、大量虐殺というみずからの政策を正当化・維持するために、遺伝学用語を駆使していた。

だが第二次世界大戦が終わると、ナチスの優生学は世界中で批判にさらされ、各国で優生学プログラムが中止された。アメリカの優生学記録局も1939年に財政的支援を大幅に失い、1945年以降は大きく縮小している。

DNAの構造解明と操作

二重らせん構造の発見

優生学の暴走は人類に大きな反省をもたらしたものの、その後も遺伝子の解明は止むことがなかった。1944年、ニューヨークのロックフェラー大学の細菌学者オズワルド・エイヴリーは、遺伝情報の運び手をDNAだとする論文を発表した。

さらにDNAの構造の研究が進むにつれ、遺伝子の実体が4種類の塩基からなるDNAであること、体内のさまざまなタンパク質をいつどのようにつくるのか調節していること、その構造が二重らせんであることもわかった。1953年、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックは、雑誌《ネイチャー》に「核酸の分子構造――デオキシリボ核酸の構造」という題名の論文で、二重らせん構造を発表している。

アシロマ会議

DNAの研究はその後も進み、異なる個体の遺伝子の組み換え(遺伝子クローニング)が、比較的簡単な技術でできるようになった。これは遺伝子が操作可能になったことを意味する。

もちろん遺伝子工学がヒトに与える影響について、懸念する科学者たちもいた。「ヒトの目の色や、知能や、身長をプログラムすることができるとしたら?」。遺伝子の人為的操作を防ぐため、1975年に開かれたアシロマ会議では、侃々諤々(かんかんがくがく)の議論が交わされ、DNA研究のガイドラインが採択された。だが「歴史的に見て、科学者たちが自分たち自身を規制したことはめったにない」と著者は考えている。

説明から操作へ

遺伝子を理解したことで、私たちはこれまでにはないほど巧妙かつ強力に生物を操作できるようになった。遺伝子のメカニズムを単に説明するのではなく、操作できるようになったいま、遺伝学という分野は科学の領域をはるかに超え、広範囲にわたる影響力をもつまでにいたったのだ。

現在ではヒトのゲノム(全遺伝情報)の解析をもとに、インスリンや成長ホルモンなどの医薬品が大量に生産できるようになり、多くの人が命を救われている。だがその一方で、生命倫理の問題も深刻になってきているのもまた確かなのである。</p>