新しい「比較文化史」のスケッチ

「文字世界」として文化を捉える

本書は人類文明史の展開を、様々な文化の変遷と関連づけて、「世界史」全体を捉えようとするものである。具体的には、文明と文化を「文字」に着目して可視化し、合わせて文明的能力としての「支配組織」を考察しつつ、歴史をたどっていく。

そして近代西欧人の「自文化中心の歴史」でなく、バランスのとれた新たな「世界史」の見取り図を提示すること、さらに、21世紀初頭の世界を「世界史」の中に位置づけ、未来への展望を切り開くことをめざす。

さて著者は、「文明」と「文化」を分けて扱い、「文化」は特殊性のほうに重点が置かれるものとする。同一文化が共有され、基調となっている空間を「文化圏」と呼び、「文化圏」のうち、とりわけ広大で自己完結的な世界となっている大文化圏を「文化世界」と名づける。「文化世界」を捉えるにあたって、そこで支配的であった「文字」に着目する。有文字文化に立脚した文化世界のうち巨大なものは「文字世界」とする。

文字世界の「境界」は、現在の国際関係においても、重大な対立地点となっていることがある。たとえば、アジアにおける国際紛争の火種となっているインドとパキスタンは、それぞれヒンディー語とウルドゥー語を使っており、それぞれの言葉は異なる文字世界の流れを汲むものである。「漢字世界」の中国と対立するチベット自治区やウイグル自治区も、異なる文字世界に属している。「文字」に着目すると新たな視点が得られるのである。

歴史的に共存してきた五つの「文字世界」

現在のようなグローバル・システムが全世界を包摂する直前ともいえる1800年には、アジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸には、五つの「文字世界」が並存していた。それらは、西から東へ、「ラテン文字世界」「ギリシア・キリル文字世界」「梵字世界」「漢字世界」、そしてこの四つに接しつつ三大陸にまたがっている「アラビア文字世界」である。南北アメリカ両大陸とオーストラリア大陸は、西欧人の植民地となったため「ラテン文字世界」の一部となっていた。

この五つの文字世界は、今日、文化世界としての自己完結性を失いつつも、大文化圏として影響力を保っている。ではそもそもの五大文字世界は、どのようにして生まれてきたのだろうか。

【必読ポイント!】四大文明と、文字の起源

メソポタミア文明と楔形文字

人類の文明が発展していく中で、メソポタミアで初めて文字が生み出された。メソポタミアはほぼ現在のイラクにあり、ティグリスとユーフラテスの大河の流域を指す。人類はここで大河の水を利用しながら麦農耕を発達させていった。灌漑農耕が始まり、発達していく中で都市や神殿が生まれ、王権が成立していった。

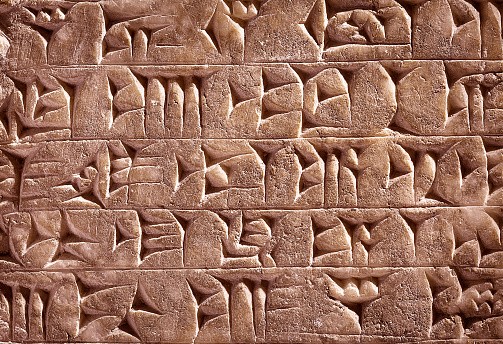

紀元前3100年頃に人類史上初めての文字が現れる。はじめは絵文字だったものがやがて楔形文字となった。文字の筆記は粘土板に葦ペンで刻むことで行われたため、楔形になったと考えられている。史上最初に文字で表記されたのはシュメール語だった。メソポタミアの支配者はアッカド人、バビロニア人、アッシリア人と変遷していったが、楔形文字は、言語系統の違いを超えて粘土板とともに受け継がれた。

北方ではメディア帝国、後にペルシア帝国が、西方ではヒッタイト帝国がそれぞれ成立したが、そこでも粘土板と楔形文字が受け入れられた。こうしていわゆる「古代オリエント世界」の東北方ではメソポタミアを起源とし、イラン高原からアナトリアにまで広がる「楔形文字世界」が成立した。しかし、重い粘土板は獣皮やエジプトのパピルスなどの伝来により次第に廃れていった。やがて「楔形文字世界」は、エジプトのヒエログリフを祖とするアラム文字の世界へと変容していった。

メソポタミア文明の生んだ大規模な政治体や帝国は、それにふさわしい「支配組織」があったことで存在することができた。中央政権的な支配モデルやそれを支える諸インフラはアッシリア帝国に結実し、やがて民族の違いを越えてアケメネス朝ペルシアに受け継がれた。

エジプト文明とヒエログリフ

文字を生み出した第二の大文明は、ナイル川流域に成立したエジプト文明であった。エジプトにおいては独自の象形文字「ヒエログリフ(神聖文字)」が生まれた。葦の一種であるパピルスを使用したパピルス紙が発明され、葦ペンとインクを用いて文字が書かれた。ヒエログリフは表意文字だったが、一部は表音文字化し、周辺の様々な言語を表記する文字が派生していった。