バズるつかみ

北原白秋の配合力

文章は、書き出しさえばしっと決まっていれば続きをどんどん書いていける。ではそんな「魔法の書き出し」とは、どのような書き出しなのだろうか? 北原白秋先生の「桐の花とカステラ」の書き出しがまさにそうである。

「桐の花とカステラの時季となった」。この一文から始まる文章の中で語られているのは、「初夏、淡い紫色の桐の花が飾られたテーブルに出されたカステラが最高」ということだけ。だが北原白秋先生のセンスがすばらしいのは、「カステラ」について語るために、わざわざ「桐の花」を隣に置いたところである。カステラと桐の花を組み合わせたことにより、カステラに初夏の季節感が加わり、完全なオリジナル作品に仕上がっている。

ふたつの言葉は強い。一見なんの関連もなさそうなふたつの言葉を組み合わせると、そこに新しい世界が生まれる。ふたつの言葉を並べることによって、思考はそのふたつの言葉の共通点、相違点、類似点などを見つけ、展開させようと働く。

バズる文体

村上春樹の音感力

文章とはリズム感であると言ったのは村上春樹さんだ。しかしリズムがある文章とは、どのようなものなのだろうか。ここでは例として、彼の「ダンス・ダンス・ダンス」という小説の一文を抜粋する。

「おいらの言っていることはわかるかい? 踊るんだ。踊り続けるんだ。なぜ踊るかなんて考えちゃいけない」。とてもリズミカルで読みやすくないだろうか。なぜリズミカルに感じるかというと、文章の切れ目の後半が、だいたい「5音」「9音」でそろっているからである。

言葉のリズムに関して『言語学大辞典』(亀井孝ほか編)を引くと、「ある発話において、音の強弱、高低、長短などに関する一定のパターンがくり返し現われ、個々のパターンに要する時間がほぼ等しいとき、そこにはリズムがみられる」と説明されている。つまり言葉のリズムとは「一定のパターンのくり返し」。そして村上春樹さんの文章は、言葉の切れ目ごとの音節の数が、ずっと一定になっているのである。

リズム感に自信はないが、いいリズムの文章を書きたいという場合は、「一文を短くする」ことをおすすめする。一文を短くできれば、文章のリズムを調整しやすくなる。またカギカッコを挟んだり、語尾や接続詞を換えたりすることでも、リズムをつけるのは可能だ。

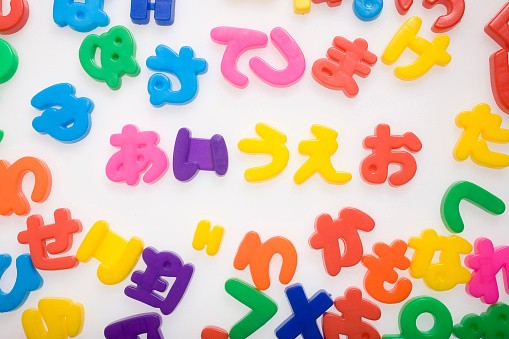

向田邦子の柔和力

漢字にするべきか、ひらがなにするべきか。それぞれの割合をどうするかは悩ましい問題だ。パソコンにまかせれば簡単に漢字に変換できるが、どちらがより読みやすくなるのかまでは、パソコンは判断してくれない。それは完全に「書き手の美的センス」にゆだねられている。

そのため決して正解があるわけではないが、