バカを考察する、バカげた試み

この本はあなたたちのための本だ

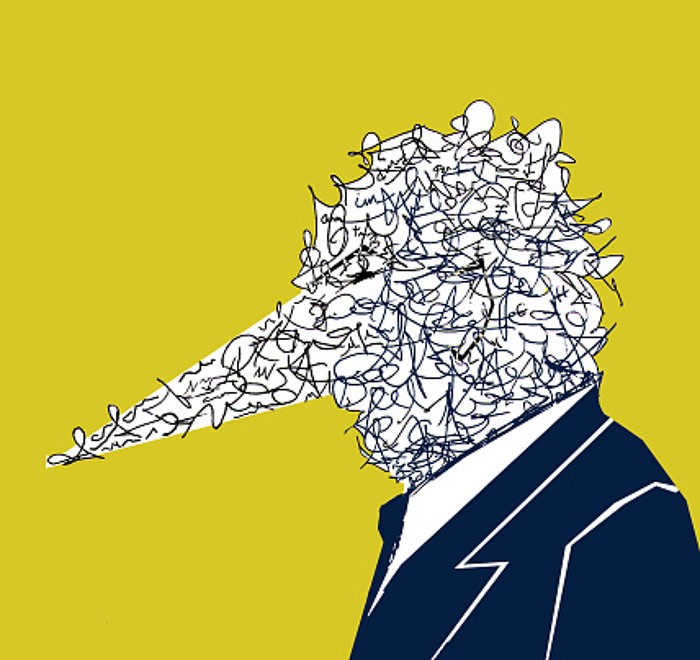

世の中にはバカがあふれている。毎日ほぼ例外なくバカなことを見たり、読んだり、聞いたりしている。それと同時に、自分もバカなことをしたり、思ったり、考えたり、言ったりしている。誰もがいつでもバカになり得るが、時折バカになる程度なら、バカだったと自覚し反省さえすればよい。やってしまったことを認めさえすれば、半分は許されたことになる。しかし、わたしたちが誰かにとってのバカになったとき、それに気付ける人は少ない。

そして、ときには見逃せないほどの大バカ野郎もいる。他人の意見を聞かず、こちらの感情を無視して尊厳を傷つける。バカは群れをなして行動し、集団で思考する。そして、他人に迷惑をかけずにはいられないらしい。人を苦しめるだけでは飽き足らず、自らの素晴らしさを誇示しようとまでする。バカは自分が絶対に正しいと信じているので、改心させようとしても必ずこちらが負ける。それどころか、自分が勝てると思った時点で、あなたもバカの仲間入りだ。

つまり、バカは決して衰えないのだ。それに、バカがこれほどまでに蔓延し、堂々として群れをなしていたことはこれまでになかった。そうしたバカから離れていても、もしあなたが本当に自分は賢いと信じ、平均的な人間より優秀だと自負しているのだとしたら、あなたはおそらく自分が気づかないうちに立派なバカになっている。

ここまでバカが蔓延している状況で、バカを考察してみせると主張することこそ、バカげた行為だろう。本書はあらゆるタイプのバカにスポットライトを当て、さまざまな論者に語ってもらっている。これはあなたたちのための本だ。あなたたちは自分のことを言われていると気づかないかもしれないが……。

認知バイアスで人はバカなことをする

この世がバカばかりな理由(セルジュ・シコッティ)

バカを科学的に研究することはできるのだろうか。心理学を科学の一分野とみなせば、バカはかなり研究されていて、多くの文献も残されている。もう一歩進んで考えると、バカについての研究は結局のところ人間についての研究にほかならない。したがって、心理学の研究結果からかなり正確にバカの本質を見出すことができるだろう。

なぜこれほどまでにバカがたくさんいるのか。第一に、私たちには〈ネガティビティ・バイアス〉というバカを探し当てるレーダーが備わっているせいだ。わたしたちはポジティブなものよりネガティブなものに目を向け、関心を抱く傾向にある。この〈ネガティビティ・バイアス〉の影響で、頭のよい人ではなく、バカばかりが目についてしまうのだ。そのうえ、人は自分に何かネガティブな出来事が起きたときに、その裏に隠れた別の原因を探ろうとしてしまう。なくしものをしたら自分ではなく「ほかの誰かがなくしたんだ」と思い込み、「最後に使ったのは誰?」ときいて回る。仕事でミスをすれば、「あのバカが悪いんだ」と思う。

世の中がバカばかりだと感じる理由はもうひとつある。ある研究結果によると、人間は他人の行動を判断するのに、その人の気質や性格を重視しすぎる傾向があるそうだ。ある人が行った言動はその人の性格によるもので、そのときの状況などの外的な要因があるとは考えないのだ。たとえば、猛スピードで自分を追い越していった車を見たら、「あの運転手はバカだ」と考える。大ケガをした子どもを慌てて迎えにいっているところかもしれない、とは考えない。部下が資料を提出しなければ、「怠けやがって」と思う。部下が膨大な仕事を抱えて身動きが取れないのでは、とは考えない。

このメカニズムのせいで、わたしたちは「この世はバカばかりだ」と思い込んでしまうのだ。

人間は非合理的(ジャン゠フランソワ・マルミオン)

いかなる状況でも最大の利益を追求し、合理的で利己的で決してブレない。そうした「経済人」を意味する〈ホモ・エコノミクス〉は、前世紀の終わりまで自立した人間の理想と見なされていた。

1960年代、認知心理学者のピーター・ウェイソンは、〈ウェイソンの選択問題〉で人間の思考の不確かさを指摘していた。

テーブルの上には片面にアルファベット、もう一方の面に数字が書かれた4枚のカードが並べられている。そのカードには「D」「F」「7」「5」と書かれているのが見えるが、裏面に何が書かれているかはわからない。さてここで問題。「カードの片面にDと書かれているならば、その裏面は7である」というルールを確かめるためにめくるべきカードはどれだろうか。