「なぜ働くのか」

働くことは善く生きるための最良の方法である

「生活費を稼ぐため」と割りきって働いている人は多い。しかし、労働の価値はそれだけではない。働くことは精神の鍛錬であり、私たちの人間性を高めてくれるまたとない機会だ。一生懸命に働き続けた人の人格は磨き上げられ、揺るぎない存在感を放つようになる。働くことは「人生において価値あるもの」を手に入れるための、もっとも重要な行為なのである。

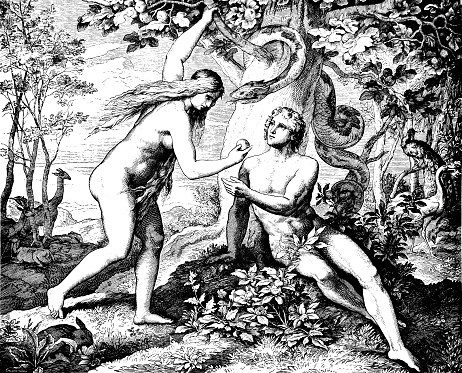

しかし、人類に近代文明をもたらした西洋社会の背景には、「労働は苦役である」という思想が見え隠れする。それは聖書の冒頭にあるアダムとイブの物語からも明らかだろう。彼らは楽園を追放されたことで、食べ物を手に入れるために苦しい思いをしながら働かなければならなくなった。このエピソードが示すように、キリスト教思想における労働は基本的に罰にあたると見ていい。それゆえ「仕事はなるべく短い時間にすませ、なるべく多くの報酬を得たほうがいい」という考え方が西洋社会で主流になったのである。

一方、日本にはもともとそのような価値観はなかった。確かに働くことには苦しいことも伴うが、それ以上に生きる喜びや誇りを与えてくれる、名誉ある行為だと人々は考えていた。日本人にとって、働くことは、技術だけでなく精神を鍛錬するための行いだったのである。

残念ながら、社会が西洋化してくるにつれ、日本人の労働観も今では大きく変わってしまった。日本人の多くは労働を単なる金を稼ぐための手段と見なすようになり、忌み嫌うようになっている。

真剣に働かなければ道は開けない

かくいう著者自身も、もともと働くことが好きだったわけではない。むしろ若いころは、「働くことの苦労を通じて人間性を磨く」などといった話には真っ向から反発していた。しかし、松風工業という会社に入社したことで、著者の考えは一変する。そこでは内輪もめや労働争議が絶えず、給料の支払いが遅れるのは日常茶飯事であり、会社の同期たちは次々と去っていった。