【必読ポイント!】「中の人」から「外の人」へ

「出世」とは何か

著者のいう出世とは、「立身出世」のことではない。文字通り、「世から出ること」を指している。

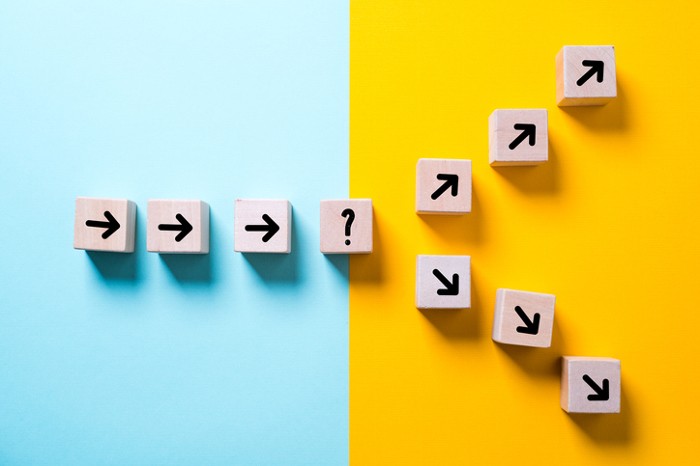

これまで変化といえば、あくまでも既存の枠組み(フレーム)の中のものだった。だがこれからは、フレーム自体が変化していくことになる。そうなると、これまで「異常」と捉えられた生き方が「普通の生き方」になる。そんな中、出世という言葉を再定義し、「フレームから抜け出す」という意味で捉えることが必要だ。

なお出世とは、単に会社を辞め、自分で新たなフレームを作ったり、誰かの生み出した新たなフレームの中へ移動したりすることを意味するのではない。常にフレームの外側にいることこそが出世である。

「井戸」の外に出る

著者は22年間、TBSテレビのプロデューサーとしてバラエティ番組を作ってきた。マスコミ業界は、外からの情報は得ているにもかかわらず、閉鎖的な業界の論理で動いている「井戸」であった。著者は、もっと外の世界を見てみたいと感じ、46歳で出世をすることにした。

だが、「井戸の外」に出ていろいろな仕事をするようになっても、違和感は消えなかった。「中の違和感」と「外の違和感」は同じ構造で、そこから抜け出さない限り違和感は消えないのだ。つまり、何回脱出しても、違和感は永遠に付きまとう。であれば、違和感の解消に躍起になるのではなく、ただ違和感を観察することこそが自分の役割ではないか――そう自覚するに至った。

機会と時間と楽しさと疲れの配分

出世の課題

若い頃の著者は、企画が通らないことが悩みだった。やりたいことがたくさんあるにもかかわらず、実践できなかったのだ。

だが今や、企画が通らないと悩むことはなくなった。むしろ、企画があまりにたくさん通るので、体力と時間が足りなくて困っているほどだ。

機会と時間の配分は、人生の課題である。何かを生み出すには自分の奥底に潜る時間が必要だが、潜って作って浮上するには時間がかかる。いろいろなことに手を出せば、その度に潜る時間が必要になり、思考の拡散と分断を余儀なくされる。

思考の分断は疲れる。楽しさと疲れの配分も、人生の課題だ。

「機会と時間の配分」と「楽しさと疲れの配分」は、出世における課題なのだ。

人のおすすめばかりを選ぶと人生はどうなるか

著者は講演をすると、「AとB、どっちが正解か?」といった質問を受けることがある。答えはこうだ。「仮に今Aが正解でも、未来で正しくなくなるかもしれない。だから人にすすめられてAを選ぶ正解より、自分で仮にBを選択して失敗しても、自分で気づいてAを選び直すことができるタフさとバッファとその経験を持つことが正解ではないでしょうか」

誰かのおすすめばかりを選ぶと、「自分で選んで自分が失敗する」という経験ができず、自分の選択眼と洞察力を鍛える機会を逃してしまう。物事を選ぶときは、好印象を受けたほうを直感で選ぶ「ジャケ買い」でいい。それで失敗したとしても、次のジャケ買いの精度アップにつながるのだから。

プロ棋士の井山裕太さんは、「打ちたいところに打ちなさい」という。ではなぜ私たちは、いろいろな人生の局面において、打ちたいところに打てないのだろうか? なぜ誰かに助言を求めてしまうのだろうか?