古(いにしえ)から想像力をかきたてる透明マントの魅力

物語の中の透明マント

2006年、研究者が研究成果を発表する雑誌、サイエンス誌に、「光をコントロールする」と題された、「透明マントの作り方」を理論的に記した論文が掲載された。そのわずか5か月後、理論をもとに、ガラス繊維の上に細い銅線で細かい幾何学的な模様がある構造物がつくられた。人類が憧れつづけてきた「透明マント」が初めて現実のものとなったのだ(ただし、可視光線ではないマイクロ波にとっての、二次元での透明マントだが)。細い銅線の模様は「メタマテリアル」と呼ばれ、光の屈折率を自在に作り出すことができる物質である。SF小説やアニメでおなじみの透明マントは、科学技術によって、すでに私達の手の届くところにきているのだ。

本書では、このメタマテリアルに行き着くまでに、人々が透明マントをどのように考え、実現させようとしてきたかを、歴史をたどりながら説明している。

第一章では、紀元前9世紀、ギリシャ神話に描かれた、かぶると姿が見えなくなるという「ハデスの兜(かぶと)」にはじまり、「透明マント」がどのように物語や映像に表現されてきたかに触れている。叙事詩「ニーベルンゲンの歌」に描かれた姿を隠す宝具や、日本の平安時代の書物『宝物集』や『保元物語』に出てくる「天狗の隠れ蓑(かくれみの)」など、文学作品への登場の多さに、人々がいかに透明マントに憧れ、想像力を膨らませてきたかがよくわかる。

初めて透明マントの科学的な原理について言及したのは、18世紀から19世紀にかけて活躍したウェルズのSF小説『透明人間』である。彼は、物質の光の屈折率を低めることで、空気と同じように透明にするという原理を考え、肉体を変化させてそれを実現する登場人物を創造した。偶然ながら、彼の「光の屈折率」という着眼点は、メタマテリアルで実現した現在の透明マントの実現方法とかなり近いところにある。

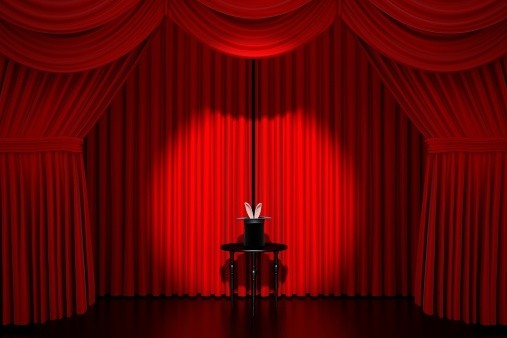

消失マジックにある、透明マントのヒント

さらに、物語の中だけでなく、現実に透明になれる方法として、「ものが消える」手品のトリックを挙げている。手品のトリックは視覚の錯覚と死角を利用して成り立っている。錯覚とは「対象物に対して誤った感覚や認識を得ること」、死角とは「ある方向からはどうしても見えない範囲」と定義される。

それらを利用して、消失の瞬間に、手品師が隠したい部分に周囲の背景を鏡で映し出し、あたかも同じ背景が続いているように見せるというのだ。周囲が左右対称の風景ならば、鏡を用いて左右の風景を隠したい部分に写し込めば、鏡の中に同じ背景が広がっているように見えるのだ。このトリックを行う装置は、左右対称の舞台という特殊な環境でのみ成り立つ限定的な透明マントだ。そしてこの、隠したいものの真後ろの風景を再現するという概念が、現代の透明マントを理解する上でも大きなヒントになる。

軍需産業から始まった透明化技術開発

レーダーに「映らない」戦闘機

ここでは、透明ということがどのように科学技術で実現されていったかについて取り上げよう。