自分から学べる子になる

戦略的ほったらかし教育

著者

岩田かおり(いわた かおり)

家庭教育コンサルタント。

株式会社ママプロジェクトJapan代表取締役。幼児教室勤務、そろばん教室の運営を経て、「子どもを勉強好きに育てたい!」という想いから、独自の教育法を開発。「子どもを学び体質に育てる」と「親を幸せ体質にする」ことを目指し、親がガミガミ言わずに勉強好きで知的な子どもを育てる作戦『戦略的ほったらかし教育』を全国へ展開中。

また、3児の母親で、『戦略的ほったらかし教育』を実践した子どもたちは、中学生で起業、経団連の奨学生としてインドへ高校留学、学費全額奨学金で海外大学進学、塾なしで慶應義塾大学合格など、3人とも自分で自分の道を切り開いてきた。

著書に『「天才ノート」を始めよう!』(ダイヤモンド社)がある。

家庭教育コンサルタント。

株式会社ママプロジェクトJapan代表取締役。幼児教室勤務、そろばん教室の運営を経て、「子どもを勉強好きに育てたい!」という想いから、独自の教育法を開発。「子どもを学び体質に育てる」と「親を幸せ体質にする」ことを目指し、親がガミガミ言わずに勉強好きで知的な子どもを育てる作戦『戦略的ほったらかし教育』を全国へ展開中。

また、3児の母親で、『戦略的ほったらかし教育』を実践した子どもたちは、中学生で起業、経団連の奨学生としてインドへ高校留学、学費全額奨学金で海外大学進学、塾なしで慶應義塾大学合格など、3人とも自分で自分の道を切り開いてきた。

著書に『「天才ノート」を始めよう!』(ダイヤモンド社)がある。

本書の要点

- 要点1戦略的ほったらかし教育とは、子どもが学びたくなる環境を整備し、そのうえで放任することを指す。その目的は、子どもが自分で問題を解決する力をつけることにある。

- 要点2子どもにとっては生活のあらゆるものが学びの機会になる。そこで、戦略的ほったらかし教育では日常のあらゆる場面に、子どもが学習できるような仕掛けを施していくのだ。

- 要点3戦略的ほったらかし教育では「内発的な動機」を重視する。しっかりとその土台を整えておけば、子どもは自ら学んで成長していくからだ。

要約

戦略的ほったらかし教育は、放任ではない

自主性を育てるということ

自分の子どもに次のような質問をされたとしよう。

「夏休みの宿題はどれからやればいい?」

どう答えるのが正解だろうか。

①一番時間のかかりそうな宿題からやればいいんじゃない?

②自分の勉強だし自分で考えてみたら?

③トマトを口いっぱいに入れることじゃん?

正解は③である。この答えを意外に感じる人もいるかもしれない。当然ながら、トマトを口に入れても宿題は解決しない。もちろんこの答えには狙いがある。それは「この人に相談しても解決しない」と子どもに思わせることだ。転じて、問題を自分で解決する力を鍛えることが目的なのである。

大人は子どもに相談されると、どうしても即座に解決の道を示したくなる。けれども、それによって子どもが自分で決断することや失敗することを恐れてしまったらどうだろうか。長い目で見れば、目の前の問題を解決することよりも、人生において様々な困難を自力で解決する力を養うことの方が子どもにとって重要なはずだ。

戦略的ほったらかし教育とは、子どもが自然に学びたくなる家庭環境を親がつくり、そのうえで放任することである。子どもは自由に遊んでいて、「自分で選択できている」と満足している。でも、実際は親がその環境を整備している。これが理想なのだ。

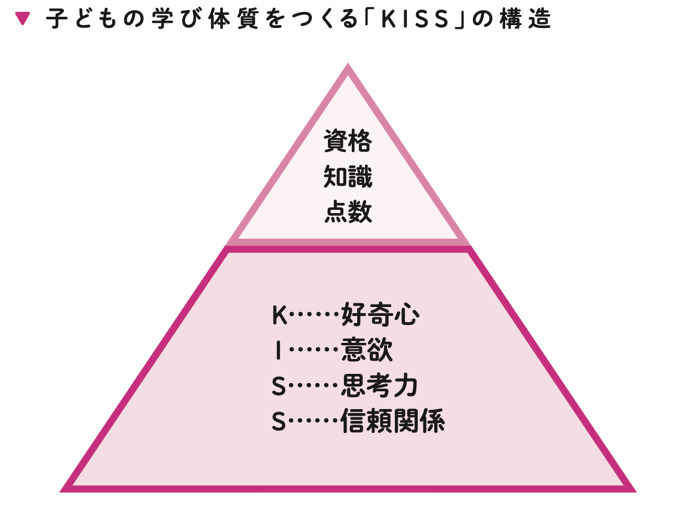

学びを作るKISS

ディスカヴァー・トゥエンティワン提供

親が子どもに求めているもの。それは、子どもが自分の力で幸せに生きていけるようになることではないだろうか。本来勉強は自分で幸せに生きていくために必要な道具にすぎない。にもかかわらず「他の子に比べてできていないのではないか」、という思いが強くなり、ついつい「ちゃんとやりなさい」と注意をしてしまう。

焦りと不安は次のような2つのスタイルに陥ってしまうことがある。

この続きを見るには...

残り3670/4405文字

3,400冊以上の要約が楽しめる

要約公開日 2025.07.12

Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.

一緒に読まれている要約