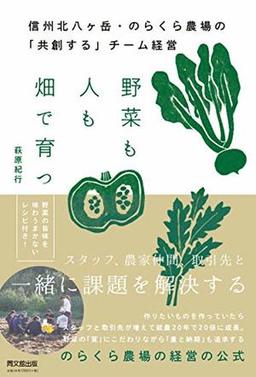

のらくら農場のチーム運営の公式

かつては、もどかしさの連続だった

「のらりくらり、野良で暮らそう」が、のらくら農場の名前の由来だ。長野県の八ヶ岳の北に位置する高原地帯にこの農場はある。両親が農家だったわけでもなく、農学部出身でもないけれど、都会の営業マンをやめて農業をはじめた。23年目になる。夫婦2人でこっそりはじめた農場だったが、2020年の農繁期には16名のメンバーが畑を走り回っている。

のらくら農場には、IT企業や料理人、学生など、さまざまな業界から人材が集まっている。それぞれのメンバーがアイデアを出し合うことで、新しい視点で農業と向き合うことができるのだ。また、日本の農家の平均年齢は66歳だが、のらくら農場の平均年齢は33歳程度とダントツに若いことも特徴の一つである。

作物にも特徴がある。普通は、経営効率を考えてなるべく品目を絞って経営するが、のらくら農場は年間50~60品目を栽培している。いつ、どのくらいの量を出荷するかや、高い栄養価を持つ野菜などを狙って作ることも得意だ。

そんなのらくら農場もかつては、うまく仕事が回らないし、スタッフ同士がうまくかみ合わず、もどかしさの連続だった。農家が経験的に培ってきた「暗黙知」を理解しやすい「形式知」に変換し、「集合知」へと変えていく。そうしたことの積み重ねで、次第にチーム運営の公式ができ上がってきたのである。

実践の中で生まれたのらくら農場の強み

無理だといわれることは、ライバルが少ない

農業をはじめたころに、「オーガニックでいろんな作物を栽培したい」と言うと、「無理だ」と返されることが多かった。そのため、就農後15年くらいまでは町で自分から「有機栽培です」と言わなかった。壁ができるのが嫌だったのだ。

市場では、参入障壁がないところに利益があるとわかると、利益ゼロになるまで参入が続く。無理だと言う人は市場に参入してこないので、ライバルになることはない。「無理だ」と言われるたびに都合よく解釈をして、自分の居場所は安泰だと考えることにした。また、当時の新聞記事に掲載されていた、「同業の80%が反対するとき、もっとも画期的な何かが生まれる」という言葉も、勝手に解釈して救われた気持ちになった。

逆のパターンもある。東京オリンピックが開催されることが決まったときに、選手村用にオーガニック食材を確保しようという流れが起きた。しかし、安易にこの流れに乗るのは危険だと思った。オーガニックが広がるのは悪いことではないのだが、広がることは陳腐化と紙一重である。一過性のブームは、生産を疲弊させてしまうのだ。

仕事がなければ仕事を作る

標高1000メートルに位置するのらくら農場は、冬はすべてが凍りついてしまう。そのため、露地では何も作ることができない。仕事が少ないがゆえに、冬の期間の雇用を維持するのは難しい。全員を通年雇用する力はないのが現実である。

夫婦プラスアルファの農場から脱出しようとしていた頃に、一度に3人のメンバーが増えた。「これだけの人数でやる冬の仕事がない。だからそれを一緒に作ろう」とその3人に正直に話をした。

冬だけ稼働する仕事として、以前から漬物加工をやっていた。地下室(ムロ)を増設し、長イモやゴボウ、ニンジン、大根数種類などを年末までに詰めるだけ詰め込んで、冬を迎える。そして、年明けに徐々に出荷していく。地下室は外がマイナス15℃でも凍らないし、熱源は地熱。電気や灯油は一切使わない。これにより、冬の出荷を延長できるようになった。

レトルトスープにも挑戦している。企画をスープの製造会社に持ち込んだところ、ハードルになったのが、製造過程に出汁をとる工程がないことだった。通常は出汁ではなくアミノ酸をいれる。アミノ酸を使うと、他のスープと後味が似てしまう。小さな農場が大手と後味が一緒になってしまったら、存在意義がない。

![イシューからはじめよ[改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F18_cover_150.jpg&w=3840&q=75)