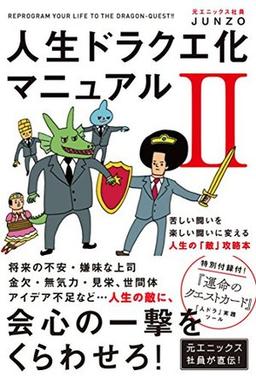

人生ドラクエ化理論誕生物語

ゲームとは何か

大手ゲームメーカー入社初日、著者は上司から「ゲームとは?」というテーマでレポートを作成するよう指示された。しかし、ゲームについて定義づけられそうな哲学書など見つからない。そこでまず、「遊び」に関する哲学書『ホモ・ルーデンス』(ホイジンガ著)と『遊びと人間』(カイヨワ著)を参考とした。

『ホモ・ルーデンス』では、遊びには「自分で決めた規則」があり、プレイヤーの特徴はルールを守り、競争的であることだと書かれていた。そして、遊びとは何かを求める闘争、もしくは何かをあらわす表現のいずれかであると述べられている。また、『遊びと人間』においても、遊びは規則のある活動とされ、「競争」に分類される遊びも存在すると語られている。次に、ゲーム「ドラゴンクエスト(以下ドラクエ)」のマニュアルと、上記の本を見比べ、類似点を探した。

その後、著者は、「ゲームとは楽しいもの」という要素を加え、ゲームとは「目的を達成するためのルールに基づいた敵との楽しい闘い」であると定義した。例えばゲームのドラクエにこの定義を当てはめると、ゲーム上の地名アレフガルドの平和を取り戻すという「目的」を達成するために、独自の「ルール」に基づいた「敵」との闘いを楽しむことだと説明できる。

人生を楽しむための考え方

ゲームの三大要素は「目的」「ルール」「敵」である。これらの要素を人生にも当てはめてみると、どのような障害に遭遇しようとも悲観的にならず、むしろその攻略に楽しさを見出すことができる。もちろん、ゲームの目的そのものに面白さを感じられないと、ゲームを楽しむことはできない。だからこそ、血沸き肉躍る目的設定が重要となる。

しかし、ドラクエと人生には決定的な違いもある。それは、目的を自分で設定、変更できること、プレイ時間に制限があり寿命が尽きたら当然継続不可となることである。さらに、人生においては、負けても「こうやってはダメだ」という経験値が積み重なり、敵に勝っても負けても経験値がプラスに転じる。ならば、どんどん行動し、プレイを楽しむしかない。

つまり、人生をゲーム化して楽しむには、