エスタブリッシュメントとはなにか

エスタブリッシュメントの定義

「エスタブリッシュメント」は耳慣れているにもかかわらず、定義があいまいな言葉である。イギリスにおけるエスタブリッシュメントとは、右派から見ると「制御不能で道徳的に堕落した社会自由主義を国家レベルで推進する者たち」のことであり、左派から見ると「イギリスの政治の主要機関を支配しているパブリック・スクールとオックスブリッジのネットワーク」のことだ。つまり「気に入らない権力者たち」を指し、非難の意味合いが含まれているという共通点がある。

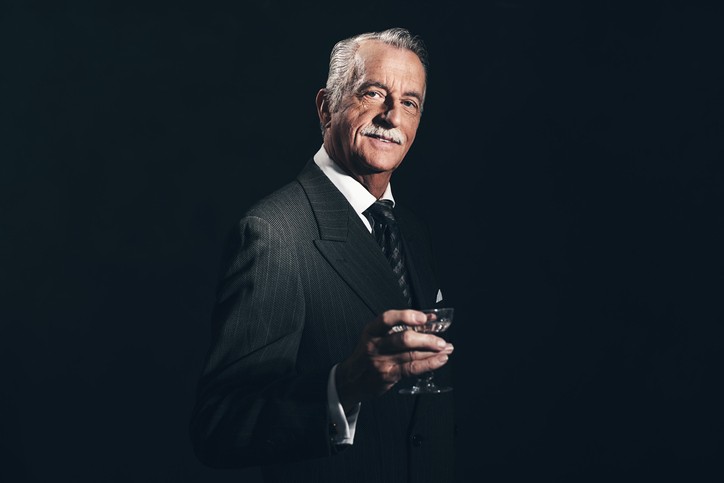

著者はエスタブリッシュメントを、「成人のほぼ全員が選挙権を持つ民主制において、自分たちの地位を守らなければならない有力者の集団」と定義している。

エスタブリッシュメントとはどのような人たちか

エスタブリッシュメントは法律を制定する政治家、議論の下地を作るメディアの大物、経済を動かす企業や金融業者、強者に有利な法律を執行する警察機関などによって構成される。だがそれは政治家やメディアの誰それといったような、個々の「悪役」を指すわけではない。

エスタブリッシュメントとは「体制」であり、ひとまとまりの「メンタリティ」である。彼らをひとつにまとめている共通認識は、「社会の頂点に立つ人々が権力と増え続ける富を所有するのには、正当な理由がある」というものだ。エスタブリッシュメントに属するかどうかを決めるのは、その人の生い立ちや教育、公的立場の有無ではなく、「権力」と「メンタリティ」だといえる。

総じて今日のエスタブリッシュメントに属する人物は、社会的にリベラルであり、直接会うと寛容さと他者への共感に満ちている。「個人」の品格と、もっとも有害な「体制」は、なんの問題もなく共存しうるのだ。

それでもエスタブリッシュメントは、「イギリス国民に奉仕している」と主張しながら、実際には国民ではなく「エスタブリッシュメントそのもの」に奉仕している。なぜなら「私にはその価値があるから」だ。

エスタブリッシュメントに共有される思想

新自由主義の「先兵」として

イギリスでは1970年代まで社会民主主義が支配的であり、第二次世界大戦後のイギリスを支配したエスタブリッシュメントの政治基盤となっていた。当時は収入に対する所得税の最高税率が75パーセントに達し、基幹産業や公益事業は公有化されていた。

一方で今日のエスタブリッシュメントの基本理念となっているのは、「経済問題における国家の介入を少なくするべき」と主張する新自由主義である。新自由主義を生み出したフリードリヒ・ハイエクやミルトン・フリードマンらの自由放任主義経済学は、戦後間もない頃の西ヨーロッパやアメリカにおいては「のけ者」にされていた。だがそれまで世界経済を支えていたブレトンウッズ体制の廃止や「石油ショック」をきっかけとして、西欧ではインフレが急激に進み、景気は低迷した。すると生活費の上昇に見合った賃上げを求め、労働組合が全国でストライキを繰り広げるようになった。1978~1979年の「不満の冬」には、ストライキによって生活に不可欠なサービスが停止した地域もあったほどだ。不況を背景にして、戦後の社会民主主義的なコンセンサスは危機にさらされた。

1977年、社会民主主義に対抗する新しいコンセンサスの形成を目標としたシンクタンクが結成された。シンクタンクのメンバーたちは政治家に働きかけ、主要新聞に記事を書くことで、自らが「先兵」となり、野心的かつ攻撃的に研究内容を拡散していった。彼らが主張した民営化、規制撤廃、富裕層への減税といった政策は、マーガレット・サッチャー政権によって実施されていくこととなる。だがサッチャーの首相就任は、こうした流れの始まりに過ぎなかった。

新しいコンセンサスの形成

2000年代後半になると〈納税者同盟〉という運動団体が、公的支出の削減と減税を訴え、盛んに活動を行った。彼らがジャーナリストと密接な関係を築き、政治家に対して働きかけた結果、公共部門の支出は大幅に削減され、大部分が民営化された。また彼らは労働組合を激しく攻撃し、優遇措置の廃止を訴えた。

それはたしかに草の根運動の体裁をとっていた。