50歳を過ぎると、足の形と歩き方が変わる

人間の足形は千差万別である

株式会社アシックス スポーツ工学研究所では、日本と欧米に設置した3次元足形計測器や、3Dセンサーを使った歩行姿勢測定システムなどから集積される膨大なデータを収集し、分析してきた。その結果、人間の足形や歩き方は、50歳を境に大きく変化することが分かってきた。

そもそも多様な足形は、加齢とともに多かれ少なかれ変形して、千差万別になる。とくに有名なのは外反母趾である。女性の半数以上は外反母趾に悩んでおり、さらに50歳を境に、男性も女性も親指の角度がさらに曲がることが分かってきた。

足にある3つのアーチ

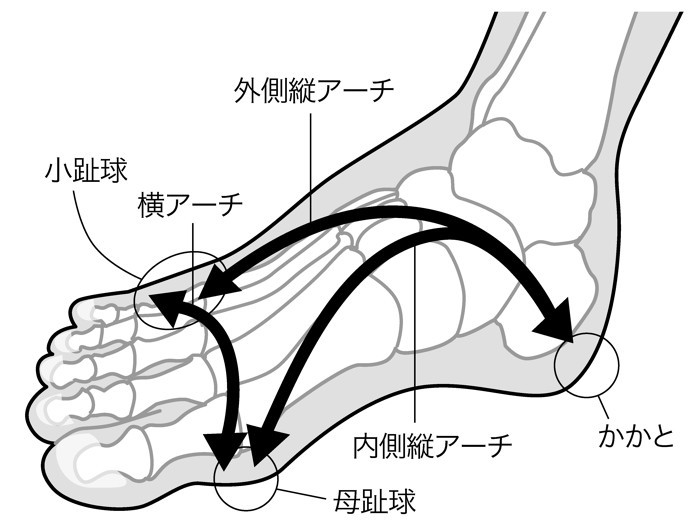

こうした足形の変化を理解するために、足の構造について説明しよう。足の裏には、かかと、母趾球(ぼしきゅう・親指のつけ根の部分)、小趾球(しょうしきゅう・小指の付け根の部分)という3つの支点があり、それぞれの支点を結んだ3つのアーチがある。母趾球と小趾球を結んだのが「横アーチ」、かかと母趾球を結んだのが「内側縦アーチ」、かかとと小趾球を結んだのが「外側縦アーチ」だ。3つのアーチは、クッションやバネの役割を果たす。年齢とともにアーチがつぶれていくことが、足形の変形の原因なのである。

たとえば、50歳を過ぎてからの足形の変化でよく知られているのが、足幅が広くなることだ。これは、長年上から体重がかかることで横アーチがつぶれることが原因である。とくに女性は骨格が華奢なため、アーチ剛性が低く、つぶれやすい。ほとんどの人のかかとは加齢とともに前方向に倒れていくので、その点を合わせて考えるとさらに横アーチには体重がかかるようになっていく。それで、外反母趾や内反小趾になる人も増えるというわけだ。

また、足には左右差がある。利き足とそうでない足との、足の使われ方の違いが足形の違いとなって表れる。利き足のほうはしっかり踏み出すため、前足部分に体重がかかって横アーチがつぶれやすい。左右の足のバランスは歩き方に影響を与え、トラブルに結びつくこともある。そうしたことを予防するために、正しい靴選びや歩き方を身につけることが大事なのだ。

年齢に伴う歩き方の変化

加齢とともに、歩き方にも変化が現れる。歩行姿勢測定システムでさまざまな指標について調査したところ、50歳を境に大きく変化している歩き方の代表は、「歩行速度」だった。男女に関係なく、50歳で歩行速度は急速に低下する。そのほかにも、50歳を境にして、一歩で進む距離である「ストライド」は小さくなり、「腰の曲がり」は大きくなる。また、人を正面から見た時の両足の間の距離である「歩隔」は、低下するバランスを補うために、広がっていくことが分かってきた。歩き方の左右差も大きくなっていく。

一方で、「ピッチ」は若干増加する傾向にある。若者は大またスタスタと歩くのに対し、高齢者は小さな歩幅でチョコチョコと歩くイメージとなるのだ。

理想の歩行姿勢は足を変える

歩いている人の身体重心の動きを分析すると、速度が遅くなるほど左右の揺れが大きくなることがわかってきた。一方で、上下動は速度が遅くなるほど小さくなる。また、歩行速度が遅くなると、かかとの着地ポイントが少し外側寄りになる。つまり、高齢者の歩行のための靴は、左右の揺れをサポートし、かかとは少し外側寄りを補強してクッション材を入れるという設計になってくる。

「つま先の上がり」についても、高齢になるほど小さくなる。高齢者はつま先を上げずに、すり足のようにしてペタペタと歩く傾向がある。歩行時は、かかとから足の外側に圧力がかかって、最後に親指から蹴り出していくのが望ましい。しかし、高齢者のペタペタ歩きは、最後の親指の蹴り出しができていないことを表している。パンプスやハイヒールを長時間履く若い女性も、アーチが崩れ、同様のペタペタ歩きになってしまっていることが多い。

このような歩き方は、衰えた筋力をカバーするために、無意識に歩き方を変化させていることが原因だ。逆に言えば、身体にある程度の負荷をかけてやれば、筋力は維持される。歩行速度と、理想的な歩行姿勢を保つことが、いつまでも元気に歩くためには大切なのである。

【必読ポイント!】ウォーキングシューズに求められること

ファストウォーキングのすすめ

いつまでも元気に過ごすためのスポーツとしておすすめなのは、ウォーキングだ。ウォーキングは、ランニングの半分程度しか負荷がかからず、