【必読ポイント!】 「裸眼思考」とは何か

私たちは「目的病」にかかっている

現代を生きる私たちは常に目的に囚われており、その目的に対して最も効率的な行動を取るべきだと迫られている。すべての行動に「目的」が定められ、それに追い立てられるような状態は「目的病」とも呼ぶことができる。

目的意識そのものは悪いことではない。だが目的病にかかってしまうと、その限度を超え、すべての行動が支配されてしまう。その結果、目的達成のためのスピードは速まるものの、周囲の細かい変化に気づけず、本当に大切なものを見落としてしまう。

しかもやっかいなのが、仕事がうまくいっている時ほど、自分が目的病にかかっていると気づかないことだ。「効率的に仕事ができる人」「短期間で成果をあげられる人」と評価されることで、目的病はさらに加速していく。だがその裏側で、目の前のことをありのままに感じる力は失われるのである。

仮説が「固説」になるとき

「目的病」に加え、度を過ぎるとかかってしまうのが「知識病」だ。私たちは何かを判断する時、過去の知識や経験をもとにして考える。いわゆる「パターン認識」と呼ばれるもので、一見すると素晴らしい能力のように思える。

だが蓄積した知識が通用するのは、その事象が過去の延長線上にある時だけで、前提が変わってしまえば役に立たない。

知識はあればあるほど良いと考えられてきたが、常にそうとは限らない。中途半端な知識が大量にあっても、身動きが取れなくなったり、誤解して間違った行動を取ってしまったりすることもある。

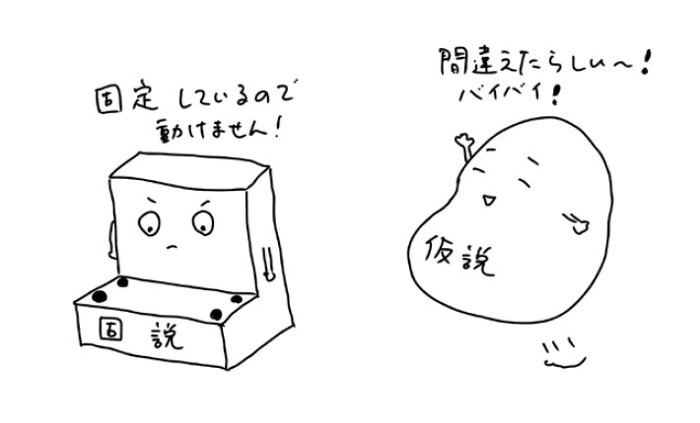

この時、気をつけるべき言葉が「仮説」である。知識病にかかっていると、「自分の仮説は正しい」と思い込みがちだ。だが、正しいかどうかを検証することを怠り、その仮説に固執してしまうようでは、「仮説」ではなくもはや「固説」になってしまう。