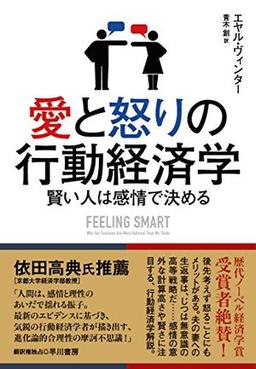

感情に基づいた選択は、正しい

感情のメカニズムが「合理性」を助ける

愛や怒りなどの感情は、私たちの意思決定に大きな影響を与える。これまで、意思決定は二つの相反するメカニズムが激しく争う過程だと考えられてきた。一つは、感情的で衝動的なメカニズムであり、それは誤った選択をさせようとする。もう一つは、合理的で知的なメカニズムであり、それが苦労しつつも最後には正しい選択に導いてくれるというものである。

しかし、著者は、この二つの相反するメカニズムという考え方が間違いだと指摘する。感情のメカニズムと知性のメカニズムは協力しあい、支えあっており、そもそも二つを区別できない場合もあるからだ。実際には、感情や直感に基づく決定は、考えられる結果や影響を綿密に分析して出した決定よりも、ずっと効率的で、しかもすぐれている場合が多いという。

著者は、ゲーム理論と進化論を活用しながら、感情が意思決定に与える影響や、社会生活で感情が果たす役割、集合的感情が形成されるプロセスなどを解明しようとしている。

本書では、「合理性」について、結果として得られる精神的、物理的な利益をもとに判定されるものと位置づけている。つまり、個人の行動は、その行動が選択された時の一般的な状況と照らし合わせて、進化上の利点をもっと増やす行動が他にない場合に「合理的」と定義される。

また、著者は「感情」については、あえて明確に定義していない。認知的で分析的な思考は、人がほぼ完全にコントロールできるのに対し、身体感覚は意識によるコントロールがほぼ完全に及ばない。感情は、認知的で分析的な思考と身体感覚の中間にあるため、完全にはコントロールできるものではない、というのが著者の見解である。

感情は自分と他人に「コミットメント」をつくる

コミットメントの信憑性を高めて優位に立つ

感情には、「自律的感情」と「社会的感情」の二種類がある。恐怖や悲しみ、後悔といった感情は、自分が関わった行動や状況に対して沸いてくる「自律的感情」である。これに対し、怒りや妬み、憎しみ、共感といった感情は、他者との関係を前提とする「社会的感情」を指す。「社会的感情」は、自分の決定だけでなく他人の決定にも影響を与える。

感情は、自分と他人に対して「コミットメント(確約)」をつくり出す能力を持っている。コミットメントの概念は、二人の個人が対立する状況において、一方が他方に対してある結果を追求すると信じ込ませることで優位に立てるという関係性の発見に基づいている。例えば、売り手が「一切、値引きをする気はない」と買い手に信じ込ませた段階で、思い通りの価格で売れる可能性が高まる。

つまり、コミットメントとは、自分の行動を明示し、これからその行動を必ず実行すると意思表明することを指す。これにより、多くの場合、相手の行動を自分の好ましい方向へと誘導できる。コミットメントはいかに信憑性があるかが重要となるが、とりわけ怒りという感情は、コミットメントの信憑性を高める。

残酷な仕打ちをする相手に惹かれるのはなぜか

人は、権威のある人に接していると、その人に肯定的な感情を抱きやすい。権威があるという理由だけで、相手から不当な扱いを受けても肯定的な感情を捨てられない人もいる。

このような現象が引き起こされるのはなぜか。それは、力のバランスが自分にとって著しく不利な場合、感情のメカニズムが認知のメカニズムと協力して、屈辱感や怒りを和らげようとするからだ。この行動は、合理的感情に基づくものであり、程度が適切であれば、生き延びる可能性を高める。ただし、夫に暴力を振るわれている妻のように、この行動パターンは極めて有害になることもある。

感情のメカニズムの働きによって、権威者がささやかでも好ましい態度を示してくれただけで、私たちはその態度を過大評価する。そして、権威者の情け深さや寛大さを無条件に信頼してしまうのだ。

【必読ポイント!】 ゲームにおいて感情が均衡をもたらす

囚人のジレンマ

「囚人のジレンマ」は、1950年代に考案され、社会科学の様々な分野で扱われているゲームだ。このゲームは次のようなケースを想定している。