経済学を学ぶ意味

誰もが経済的な判断をしている

人間は、日々の生活の中で経済的な判断をしている。その選択を研究するのが経済学だ。

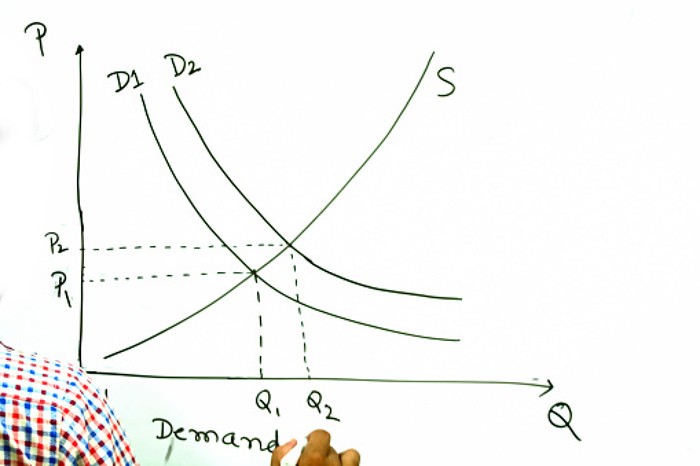

個人やビジネスの意思決定を対象とするのは、ミクロ経済学である。ミクロ経済学では、財(形のある製品など)やサービス、資源が取引される市場に注目している。

一方で、市場に参加する個人や企業の集合として国の経済システムを研究するのがマクロ経済学である。景気の計測方法や、市場に出回るお金の量が経済に与える影響などを対象とする。

経済学が必要である理由は、希少性が存在するからだ。人間の欲求を満たすものは、何らかの資源、すなわち生産要素から作られている。生産要素とは、土地、労働、資本、起業である。土地は海の魚や地下水などすべての天然資源を含み、再生可能資源と再生不能資源に分かれる。労働は、単純労働、熟練労働、専門職に分けられる。資本は、生産過程で使われる道具、工場、設備も含み、投資によって生み出される。起業は労働と異なり、自分で新ビジネスを作ることを指す。

これらの生産要素は有限であり、使うたびに費用が発生する。使用すれば、それは他の場所では使えない。

労働を例にとってみよう。1時間の使い方として、本を書く、教室で教える、ハンモックを編むといった選択肢がある。ハンモックを選ぶと、他のことはできない。こうして、何かを選ぶことで他の選択肢が失われることをトレードオフという。このとき選べなくなった選択肢は機会費用、暗黙的コストと呼ばれる。

基本的な経済システム

3つの経済システム

限りある資源で社会を存続させるためには、土地、労働、資本、起業を適切に使うための決断をしなければいけない。

もっとも原始的な社会に存在した経済のシステムが「伝統経済」である。大切なのは、イノベーションよりも安定と継続性であり、人々の役割は性別と部族内の地位により決まっている。老人や子供などの立場が弱い人は、集団で面倒を見る。私的所有権は存在せず、所有物は集団で共有するのだ。

農業の出現は、栽培、収穫、貯蔵のために組織化されたシステムを必要とした。その複雑な構造を支えるべく誕生したのが「指令経済」である。中央集権的な意思決定が特徴だ。1人の人物、もしくはグループが社会全体を代表して経済に関する決断をする。したがってその権限を持つ人間は社会に急速な変化を起こせる。世界有数の工業大国を実現したのもソ連の指令経済だ。ただし、意思決定者が市井の人々のニーズを満たすとは限らず、多様性は失われやすい。

指令経済と対照的なのが「市場経済」である。計画はボトムアップで機能する。個人は自分の利益のために行動する。市場経済で資源の最適な配分を決めるのは「見えざる手」だ。人々は自分の幸福感を高めるために、自由意志で市場に参加する。伝統経済や指令経済に比べ、豊かで多様性のある経済であり、人々の満足度も高い。

市場経済で奨励されるのは、技術革新、生産性、効率性だ。排斥されるのは、現状維持や怠惰、ムダである。

社会主義と資本主義

現在は、指令経済と市場経済を組み合わせた「ハイブリット経済」が広く採用されている。その代表が「社会主義」と「資本主義」だ。

1本の線の左端を指令経済、右端を市場経済と設定する。ここに国を配置すると、左端に位置するのが北朝鮮とイランである。中央には、ヨーロッパや南アメリカの国々が多く分布する。右の方に位置するのは、アメリカ、オーストラリア、香港だ。

社会主義と資本主義の境界線は、生産要素に関して、政府が影響を与える度合いや国が所有する割合にある。資本主義では、市場が決める価格で生産物が効率的に配分される。資源の私有が認められており、ほとんどの経済的決断は個人が担う。市場の規制や競争の維持、企業への助成金と課税などは、政府の役割だ。

社会主義経済は、政府の役割がかなり大きい。個人の私有財産は認められているものの、基幹産業は国が所有している場合がある。資本主義と比較し、社会主義では経済に対する規制が多い。議会による平和的な社会主義の実現を目指す社会民主主義も同じだ。その代表であるフランスでは、政府が企業の大株主になっていることが珍しくない。

【必読ポイント!】 お金という奇妙な存在

お金が生まれた理由

お金には3つの機能がある。「交換の手段」「価値の保存」「価値の尺度」だ。交換の手段とは、財やサービスを売り買いするときに、お金を対価として使うことだ。また、お金を使わずにとっておくことが価値の保存である。そのお金は将来的に必要になった時点で使うことができる。そして価値の尺度とは、財やサービスに値段をつけることだ。

お金が効力を発揮するためには次の特徴を備えなくてはならない。